¿Por qué aún miramos a las brujas con los ojos de la Inquisición?

- ¿De dónde surge la representación habitual de la bruja con escobas, calderos y sombreros puntiagudos?

- Carla Serrano repasa en Podría ser peor su origen y representación en la literatura, el arte y la cultura popular

Un rostro arrugado, como su cuerpo, el de una "puta vieja barbuda de pelo teñido" en canas que, vestida con "faldas prolijas y largas", se asoma por la puerta de una casa en la aldea. En una mano, también marcada por el paso y peso de los años, sostiene un manojo de hierbas; en la otra, ponzoñosos ungüentos.

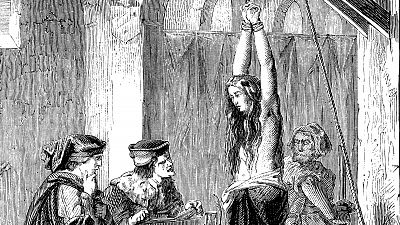

Por encima, en el cielo negro, tres figuras ataviadas con sombreros puntiagudos se elevan en el aire. Flotan sujetando a otro individuo, desnudo, abandonado en sus brazos. En el suelo, dos personas se esconden como buenamente pueden. Usan telas. También sus propias manos. No miran. No escuchan. No quieren. Tienen miedo.

No son los únicos. Un poco más allá, en un bosque, un grupo de mujeres desnudas, rodeadas de cabras, búhos y gatos prepara pócimas en calderos humeantes. Todo bajo la atenta mirada de las compañeras que levitan sobre animales y palos.

Podría ser el fotograma de una serie o película de fantasía. Pero no. Se trata de un mosaico de escenas pintadas y escritas hace siglos.

Ahí están la alcahueta de La Celestina (1499) de Fernando de Rojas, —"es una maga con conocimientos de hierbas que encarna ese saber prohibido capaz de salvar o destruir dependiendo de quién lo controle", explica Carla Serrano en Podría ser peor, con David Asensio— y las hechiceras voladoras de Francisco de Goya en su Vuelo de brujas (1798).

También "las ancianas desnudas y demoníacas" que conforman Las brujas (1510-1540) del alemán Hans Baldung Grien.

Entra la obra más antigua y la actualidad van más de 500 años. Dos mundos completamente distintos. Sin embargo, una misma imagen invariable. Inquebrantable: la bruja es la villana. Es peligrosa.

Pero, ¿por qué? ¿Cómo surge esa representación que ha llegado hasta nuestros días?

Para entenderlo, apunta la historiadora Carla Serrano, hay que viajar al pasado. "El tema de las brujas que volaban y estaban engañadas por el diablo se remonta muchos siglos atrás". Nada más y nada menos que once centurias, cuando se publica el Canon Espiscopi.

"Es un texto eclesiástico del siglo X que refleja las primeras posturas de la Iglesia cristiana frente a la brujería y las creencias populares de la magia. A pesar de no ser un canon oficial, condena a quienes creen que pueden volar o participar en reuniones nocturnas con otros seres sobrenaturales", cuenta Serrano.

Lo curioso, añade, es que en esta primera categoría no se incluía a las brujas. Para la Iglesia eran "víctimas del autoengaño y la superstición". "Consideraban que no tenían poderes reales". No les suponía mucho problema. Hasta que se lo supusieron.

"La cosa empieza a ponerse muy dura a partir de los siglos XIII y XIV, con la Inquisición", comenta Serrano. Poco a poco se consolidó "una visión más peligrosa y criminal de la brujería" que culminó en 1487 de la mano de los dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger.

Ambos son los autores de Malleus Maleficarum, "un manual en el que se demoniza la figura de la bruja como mujer hereje, aliada del diablo y enemiga del orden cristiano".

Y, a partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás.

Las representaciones en la iconografía medieval no se hicieron esperar. Ni se escondieron. Al contrario. "Aparecían en manuscritos y frescos como parte del imaginario del Infierno. Era muy común que el cuerpo femenino fuera mostrado deforme, envejecido, muy sexualizado y animalizado", explica la experta.

Si hubo contrapunto a esa imaginería, transcurrió por una vía secundaria. Muy secundaria y, a menudo, olvidada. O interesada, como si tuviera ciertos peajes.

"La alquimia no estaba tan mal vista. El manuscrito Ripley Scroll del siglo XV, por ejemplo, tiene ilustraciones muy poéticas", destaca Serrano. Además, esta práctica estaba presente en la sociedad y no era exclusivamente masculina, añade.

"No era solo cosa de señores con barba hablando con Mercurio retrógrado, también había mujeres alquimistas, como Cleopatra", recuerda la historiadora. Aunque el tiempo y la sociedad se empañaran en negarlo.

"A muchas mujeres que trabajaban con plantas, elixires y calderos se les empezó a mirar raro. Cuando lo hacía un monje alemán, era proto-química, cuando lo hacía una partera o una curandera, era brujería", a no ser que esta poseyera ciertos recursos. "La acusación era selectiva. Dependía del contexto, la reputación, el dinero y la política local", subraya Serrano.

La imprenta: un arma de doble filo para las brujas

También de lo que decían los libros. Y, por supuesto, de lo que decían aquellos con la capacidad para difundirlos.

"Por un lado, la imprenta, permitió difundir conocimiento científico y filosófico como nunca antes. Por otro, disparó la circulación de panfletos y manuales para cazar brujas. En la Europa dividida por la Reforma y la Contrarreforma, las tensiones religiosas alimentaron esa persecución brutal".

Persecución tanto literal como metafórica. Las brujas, como "seres aterradores y poderosos", se subieron a los teatros poco a poco. "William Shakespeare las hizo famosas con las tres brujas de Macbeth (1623)", recuerda Serrano.

Y aunque con la llegada del Simbolismo del siglo XIX pintores como el francés Gustave Moreau las bajaron de las escobas voladoras—"ya no están demonizadas y se vuelven símbolo de lo sublime; de la lucha interna; y el poder femenino"—, no será ya hasta el siglo XX, con los trazos de artistas como la sueca Hilma af Klint, cuando el arte "rescata la brujería, el espiritismo y el esoterismo como herramientas para romper con la lógica racional y las convenciones".

Podría ser peor

Podría ser peor